“专精特新”企业出海:透视建企国际化新路径

建筑业“专精特新”企业培育不断发力

在全球产业链深度重构的背景下,“专精特新”企业被视为参与国际竞争的中坚力量。聚焦建筑业领域,纵观建筑业“专精特新”企业名录,既包含中国建筑、中国中铁、中国铁建等央企集团及其下属企业,也涵盖北京建工、新疆生产建设兵团等地域性建筑集团。在业务布局方面,不仅涉及房建、市政等传统建设领域,更涌现出机电工程、钢结构、环境修复等专项技术服务企业,同时新能源光伏、生态环境、智能设备、海上风电等新基建领域企业也开始大量出现。

以入选第六批国家级专精特新“小巨人”的上海海达通信为例,这家中建港航局旗下企业,依托智慧船闸、数字孪生等核心技术,已形成覆盖自动控制、系统集成、工业软件开发的完整技术矩阵,其官网披露的88项核心知识产权,揭示了其在建筑业智能化转型中的强劲发展。

上海建工在其去年召开的业务推进会上,也明确提出发展新兴业务——要打造一批“专精特新”企业和“隐形冠军”。上海建工集团股份有限公司2024年度业绩快报显示,该公司在“城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域”等新兴业务培育上不断发力,六大新兴业务完成新签合同额近千亿元,其中城市更新、水利水务、新基建业务快速增长,进一步印证了专业化发展路径的有效性。

地方层面的创新实践则揭示了更深层变革。浙江省宁波市住建局公开资料显示,截至2024年底,宁波市建筑业关联“专精特新”企业累计达89家,居全省第一。该市住建局全力支持中小企业以技术、装备、人才为核心竞争力,“做精做专”内涵式发展,全市建筑领域涌现出一大批创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的专精特新优质企业。“打造4大产业集群,新增建筑业关联‘专精特新’企业10家以上”也被列入宁波市住建局2025年重点工作任务清单,进一步凸显出以技术、人才为核心的内涵式发展路径正成为行业共识。

“专精特新”企业出海核心挑战

专精特新已成为专业型建筑企业转型升级的核心战略方向。上海建科铝工院院长、上海通正铝结构建设集团创始人欧阳元文在2025中资企业高水平“走出去”大会上发表《今日中国专精特新 明日世界隐形冠军》主题演讲,系统解析科技型企业国际化发展路径。

他回顾中国企业“走出去”的四十余年历程,梳理了中国企业国际化的四个阶段:1980年代的轻工业品代工,2000年后的基建装备出海,2010年代的新能源与互联网科技突围,再到如今技术、服务、品牌综合输出的跨越期,中国企业的全球化路径清晰可循。

聚焦上海创新高地,1.1万家“专精特新”企业中,1000余家拥有市级以上研发机构,2000余家企业主导国际标准制定,18%的境外分支机构布局率远超全国均值。数据显示,这些企业平均营收1.6亿元,4030家年利润增速超20%,更孕育46家独角兽企业。

从他的分析中得知,尽管优势显著,“专精特新”企业的全球化之路仍充满挑战。品牌塑造便是其一。过去,中国企业在品牌传播上投入不足,导致在海外市场上品牌知名度不高。此外,品牌定位模糊、差异化价值传递不明确等问题也限制了中国企业在海外市场的竞争力。品牌宣传上,中国企业缺乏海外市场的经验,资源有限,渠道布局单一,难以形成多渠道布局。相比之下,欧美日企业凭借长期积累的品牌声誉和行业标准制定权,在全球客户中建立了深厚信任。

“本土化人才的短缺也是‘专精特新’企业出海面临的一大难题。”欧阳元文坦言,国际化组织设计的不完善、跨文化管理能力的薄弱以及忽视对国际化⼈才的系统性培养,这些痛点问题值得企业关注。除此之外,合规与运营成本高也是“专精特新”企业不得不面对的挑战。税务合规、数据合规以及环境与社会责任(ESG)合规等方面的要求都将带来成本的增加。

他指出,无论是商业文化与决策逻辑、市场需求还是社会文化等方面,不同国家和地区都存在显著差异。这使得企业在进入新市场时需要花费大量时间和精力去适应和了解当地环境。

此外,中国企业和外资机构在国际检测检验认证领域的话语权也有一定悬殊。如瑞士SGS、法国BV、德国莱茵TüV集团和美国UL公司等凭借长期积累的品牌声誉在全球客户中建立了深厚信任。“外资机构先发优势明显,内资机构主导的配套国际技术标准覆盖及影响力还有不少提升空间。”欧阳元文列举一组数据,截至2023年底,上海1340家检测机构中仅44家获境外授权,国际认证收入占比仅10%。2023年上海市认证机构中开展国际认证业务的内资公司只有10家,外资公司有24家,排在认证收入前10的企业中,外资企业占9家,中资只占1家。

今日“专精特新”,明日“隐形冠军”

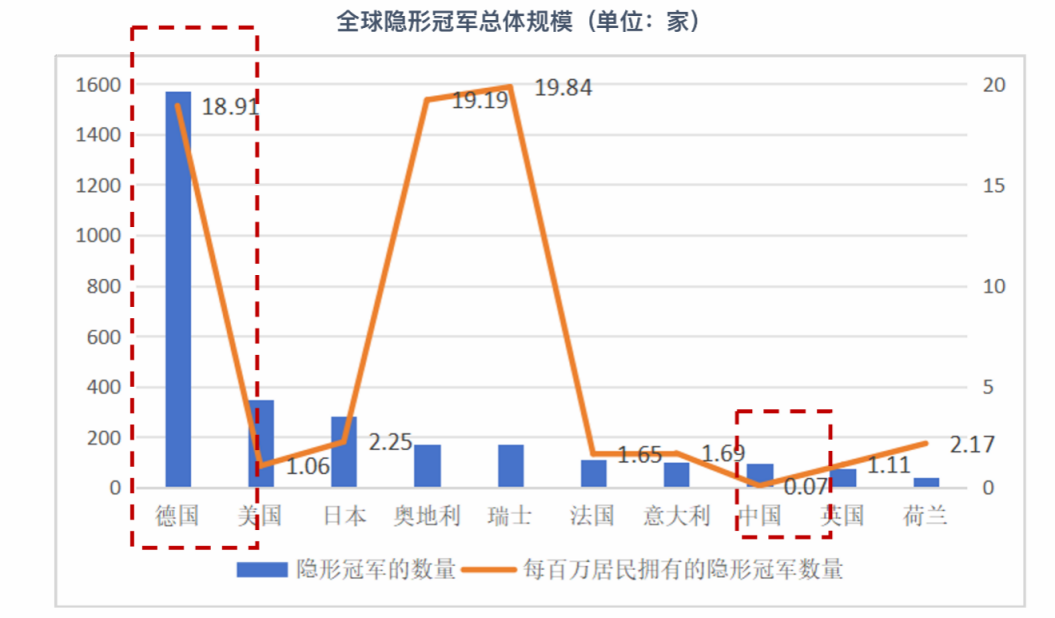

在全球经济格局中,德国管理学思想家赫尔曼·西蒙提出的“隐形冠军”概念正引发广泛关注——这类企业专注细分领域24年以上,在全球或洲际市场保持前三地位,规模通常介于1.5亿至5亿欧元,以低曝光率实现高市场份额与持续创新。

“德国是全球隐形冠军企业最多的国家,相关企业贡献了17%的就业率和21%的企业营收,是德国高端出口的核心支柱。”欧阳元文指出,中国企业可借鉴德国经验,需遵循“专注深耕——国际化跃迁”的转型路径。

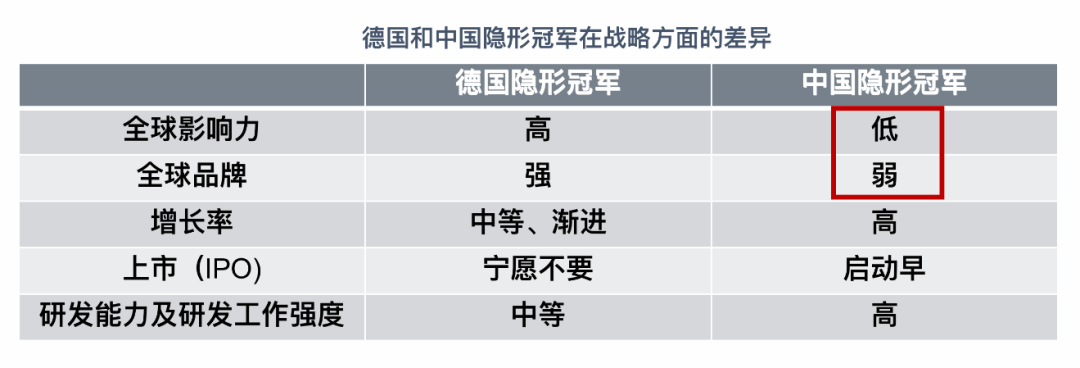

通过中外管理层协同治理推进国际化,将国内人才、技术与海外市场需求精准对接。他分享欧洲投资银行数据,德国隐形冠军企业海外团队本地化率达83%。“中国企业需从业务国际化迈向企业国际化,从跨境贸易(项目)到属地运营,实现国内总公司组织架构国际化升级和海外子公司本地化运营。”他特别强调,在全球资源配置上,企业需完成“研发/设计-生产/建设-融资”的全过程布局。品牌全球化同样重要,中国企业需从“产品输出”迈向“价值共生”,以硬实力和软叙事并重。中国专利科技企业与德国隐形冠军相比,虽在品牌影响力和全球品牌强度上稍弱,但增长率快速上升,研发强度高,未来潜力巨大。

当前,中国“专精特新”企业正站在历史性机遇窗口。中国不仅需要大型央企、独角兽企业和上市公司带头,更需要众多腰部力量企业共同发力,推动中国中资企业高质量走向国际市场。这种多层次发力模式,或将重塑全球产业链价值分配,让更多“今日专精特新”蜕变为“明日隐形冠军”。

网站版权声明:

① 凡本网注明来源: 、CCPA、CCPA各部门以及各分支机构的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为本站独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用前必须经本网站同意并注明"来源:" (CCPA)"方可进行转载使用,违反者本网将依法追究其法律责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 其他媒体、网站或个人从本网转载使用的,请注明原文来源地址。如若产生纠纷,本网不承担其法律责任。

③ 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

您可能感兴趣的文章

更多>>- “十四五”促进中小企业发展规划出炉2022-07-07

- 解锁园区培育新思路 珠三角加速打造专精特新“小巨人”2022-08-05

- 专精特新中小企业可享受专利优先审查2022-11-04

- 北京市政府副秘书长尹航:专精特新领域正在形成北京力量2022-11-23

- 工信部:帮助青年、女性创业创新是实现共同富裕重要举措2023-06-27

- 工信部:服务中小企业 擦亮专精特新“金字招牌”2024-07-15